探索埙的制作过程,掌握演奏技巧,以及了解其发展

发表时间: 2023-05-08 20:30

文|聪聪

编辑|聪聪

前言

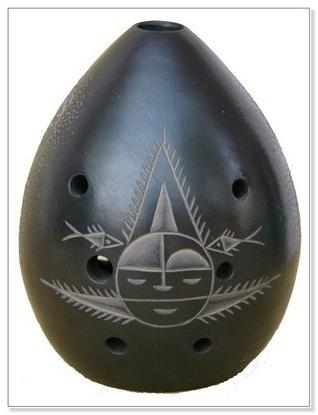

埙,是中国古代传统乐器之一,拥有着悠久的历史和文化底蕴,它是一种管乐器,被广泛应用于古代民间乐曲、戏曲、舞蹈等领域,随着时代的发展和技术的进步,埙的制作工艺、演奏技巧以及发展历程也得到了不断的改进和提高,本文将从这三个方面来探讨埙的相关内容,旨在向读者全面介绍埙的历史、现状和未来发展趋势。

埙的制作工艺流程

埙的制作材料主要有陶土、石英砂、红土和木棒等,其中,陶土是制作埙的主要原料,具有较好的塑性和可塑性,经过烧制后硬度适中,能够产生清脆悦耳的音色,石英砂是一种坚硬的矿物质,具有较高的耐磨性和耐腐蚀性,是埙的重要填料材料,红土是一种铁质土壤,含有丰富的氧化铁,可以使埙的表面产生出特殊的红色斑点,美观大方,木棒则是用来制作埙的口部,需要选择硬度适中的木材进行雕刻。

埙的制作工艺流程主要包括原材料处理、制胎、捏制、雕刻、打磨、烘干、烧制等多个工序。

首先需要对原材料进行处理,将陶土、石英砂、红土等原料混合均匀,并加入一定量的水,揉捏成泥,使其具有足够的可塑性。

制胎是埙制作中的重要一步,首先需要用制胎机或手工将泥料揉成团状,然后将其塑成一个平底圆筒形,接下来,在圆筒底部压入一层平整的石英砂,以增强埙的耐用性。

捏制是埙制作中的关键步骤,捏制需要将埙的上部慢慢压扁,并从中间开始往两端逐渐拉长,直至达到所需的长度,接下来,将埙的上部从两侧逐渐向内折叠,形成口部。

雕刻是埙制作中的重要步骤,在埙的口部附近,需要用木棒进行雕刻,形成合适的吹口,同时,在埙的表面可以雕刻出美观的花纹或文字,增加其观赏性。

在雕刻完成后,需要对埙进行打磨,使其表面光滑平整,这一步需要使用砂纸和水进行打磨,注意不要打磨过度,避免破坏埙的形状和结构。

埙制作完成后,需要进行烘干,首先将埙放置在通风良好的地方,让其自然风干一段时间,使其表面完全干燥,接下来,将其放入烘干炉中进行烘干,温度控制在100℃左右,时间视埙的大小和厚度而定,一般需要烘干2-3天。

最后一步是烧制,将埙放入窑中进行烧制,温度控制在1000℃左右,时间约为10个小时左右,烧制后,埙的表面会出现红色斑点,并发出清脆悦耳的音色,烧制的成功与否关系到埙的质量和音色,需要掌握好温度和时间的控制。

制作埙需要使用多种工具和技术,包括制胎机、木棒、刻刀、砂纸、烘干炉、窑等,制胎机是现代化的生产工具,能够大大提高工作效率和制品的精度,而木棒则是制作埙口部的关键工具,需要掌握好雕刻技术,才能制作出完美的口部,刻刀和砂纸则是用来雕刻和打磨埙表面的工具,需要熟练掌握使用方法和技巧,烘干炉和窑则是用来进行烘干和烧制的重要设备,需要注意温度和时间的控制,以保证埙的质量和音色。

埙作为中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴,其音色柔和清脆,能够表现出中国传统音乐的特色,同时也受到了现代音乐的欣赏和应用,学习和传承埙制作工艺,不仅是对中国传统文化的弘扬,也是对人类音乐文化的丰富和发展。

在制作过程中,需要注重细节和品质,每一步都需要认真对待,避免出现偏差和瑕疵,同时,也需要加强对传统工艺的保护和传承,培养更多的制作人才,保持埙乐器制作工艺的活力和传统。

埙的演奏技巧

调音是埙演奏的第一步,也是非常重要的一步,埙的音调主要由吹奏者的吹气力度和指孔的开合程度决定,因此调整好音准是关键,调音需要使用特制的调音笔,根据音高和音准来进行调整。

埙的吹奏技巧包括吹气力度和呼吸方法,埙的音色柔和清脆,需要通过调整吹气力度来控制音色,同时,埙的演奏需要掌握合适的呼吸方法,保证音色的稳定和连贯性。

埙的指法是指对指孔的开合程度的掌握,指法的不同可以产生不同的音高和音色,因此需要根据不同的曲目和音乐风格来进行指法的调整,对于初学者,可以通过标记指孔的方法来快速掌握指法。

学习埙的基本知识是掌握埙演奏技巧的第一步,需要了解埙的构造、调音方法、吹奏技巧和指法等方面的知识,可以通过学习埙的教材或者参加埙的课程来获得相关知识。

掌握吹奏技巧需要进行反复的练习和实践,初学者可以从简单的音阶和节奏开始,逐渐提高吹奏难度,同时可以尝试吹奏不同的曲目和风格的音乐,不断提高自己的演奏水平。

学习演奏技巧 学习演奏技巧需要不断的实践和总结,可以通过观看演奏家的演奏视频,参加埙的演奏比赛和演奏会等活动,来获得更多的演奏技巧和经验,同时也可以参加埙的交流活动,和其他埙手互相学习和交流演奏技巧。

培养良好的演奏习惯 在学习和实践埙演奏技巧的过程中,需要培养良好的演奏习惯,包括正确的吹奏姿势、指法姿势、呼吸方法等,以保证演奏的准确性和稳定性,同时也需要注意演奏时的呼吸和放松,避免出现疲劳和紧张的情况。

埙乐器在传统音乐中具有广泛的应用,包括民间音乐、宫廷音乐、戏曲音乐等,在现代音乐中,埙乐器也有着广泛的应用,在电子音乐中,可以通过将埙的音色与现代音乐进行结合,创造出独特的音乐风格,在流行音乐中,埙乐器也被用于伴奏或者作为独奏乐器,为音乐增添了独特的色彩和韵味。

随着社会的发展和科技的进步,埙乐器也在不断发展和创新,在现代制造技术的支持下,可以生产出更加精美和高品质的埙乐器,也可以通过现代科技的应用,将埙的音色与其他乐器进行结合,创造出更加丰富多彩的音乐作品,埙的演奏技巧也在不断创新和发展,一些演奏家通过创新指法技巧,为埙乐器增加了更多的音色和表现力。

在学习和实践埙演奏技巧的过程中,需要注重基础的训练和练习,掌握正确的吹奏和指法技巧,并不断提高自己的演奏水平,也需要在实践中积累经验和总结,学习各种演奏技巧,培养良好的演奏习惯,以保证演奏的准确性和稳定性。

埙的发展

埙的起源可以追溯到中国古代的新石器时代,据考古学研究,距今约5000年前的新石器时代晚期,已经出现了埙的前身——陶制吹管,在商周时期,埙已经成为一种重要的民间乐器,广泛应用于宗教祭祀、宫廷音乐和民间娱乐活动等场合。

唐代是中国古代音乐的黄金时期之一,埙乐器在这一时期得到了广泛的应用和发展,唐代埙的外形和音质已经初步形成,并逐渐成为一种主流的民间乐器,宋代至元代时期,埙的技术和制作工艺逐渐成熟,埙乐器的外形、音质和演奏技巧都得到了不断的改进和提高。

明清时期,埙乐器的应用范围进一步扩大,并且得到了更多的创新和改进,明代埙的材质开始从陶器向瓷器和青铜器转变,音质和音色也有所改进,清代时期,埙的制作工艺得到了进一步提高,新型埙的诞生也使得埙的音色更加丰富多彩。

近代至现代,随着中国音乐的发展和世界文化的交流,埙乐器也在不断发扬光大,20世纪50年代,中国民族乐器专家陈映真先生重新设计了埙的结构,将埙的演奏技巧、音质和音色得到了大幅度的提升,同时也使得埙乐器在现代音乐中得到了更广泛的应用。

唐代的埙通常有5个音孔,明清时期逐渐增加到7个、8个、9个,管体也逐渐加长,20世纪50年代,陈映真先生重新设计了埙的结构,将埙的管体加长至50厘米以上,使得埙的音域得到了极大的扩展,从原来的数个音跨越到了三个八度,音色也更加圆润。

在埙的演奏过程中,通过手指控制音孔的开合大小可以改变音高和音色,在现代技术的发展下,人们对埙的音孔设计进行了改进,增加了注气口,通过唇音或气息来调节音高和音色,使得埙的演奏更加灵活多样。

随着现代科技的发展,人们开始在埙的制作中应用新型材料,如玻璃纤维、碳纤维、塑料等,这些材料具有更好的韧性、稳定性和耐用性,使得埙的品质和音色得到了进一步提高。

埙作为中国传统民间乐器之一,其发展历程与中国古代音乐和文化的发展密切相关,随着时间的推移,埙的技术和制作工艺不断改进和提高,埙乐器的外形、音质和演奏技巧得到了极大的提升。

笔者认为

制作埙是一项繁琐的工艺,需要掌握多种技术和工具,耗时耗力,但是,通过认真制作和精湛技艺,可以制作出具有独特音色和美观外观的埙乐器,掌握埙的演奏技巧对于传承中国传统文化和发展现代音乐都具有重要的意义,埙已经成为了一种具有浓郁中国特色的乐器,被广泛运用于各个领域,传承并发扬着中国的音乐文化。

参考文献

- [1] 埙的研究[J]. 李蕴林.乐器,2001

- [2] 埙[J]. 曹建国.乐器,2000

- [3] 壶埙[J]. 曹正.乐器,1985

- [4] 埙和埙的制作工艺[J]. 曹正.乐器,1982

- [5] 埙演奏法[M]. 刘宽忍编著.人民音乐出版社.2004

- [6] 埙的演奏技巧与练习[M]. 刘凤山著.人民音乐出版社.1996