唐代运河的疏浚与补缀:一次古代工程的实践

发表时间: 2020-05-06 23:08

唐代在中国历史上是以繁荣昌盛著称的朝代。但是唐代也有既不如前代,也不如后代的地方。其中比较突出的有两点:一是唐代以长安为 都城,但唐代的关中地区在经济上已不占全国首位。自东晋以后,随着长江下游的全面开发,其面积之大,条件之优越,物产之富饶,是关中地区所不能比拟的。汉 时富冠天下的关中地区,到了唐代,与长江下游比已相形见绌。

歉收之年,皇帝还 要带上大小官吏迁居洛阳,就食江南漕米。二是唐代对运河的开凿治理,基本上没 有大的建树,多是对隋代运河或对隋代以前的运河的疏浚、补缀,除此之外,也不是没有任一点儿新开凿的运河,但仍然属于补缀原有运河的性质。

唐代的关中漕渠

隋代所开的关中广通渠因泥沙淤塞,唐朝初年已不能利用,漕粮要经过陆运过 潼关后才能入渭漕。因为唐初国用节制,每年耗用粮米仅20万石左右。但历史的惯 性并不仅仅表现为隋末农民战争给予唐朝统治者的教训,"水可以载舟,亦可以复 舟"的思考,在唐太宗之后,就逐渐淡薄起来。高宗李治、武后则天、玄宗李隆基 时,封建统治者的费用逐渐增加,官僚体系逐渐庞大起来,所耗漕粮入不敷出,皇

帝率领臣僚就食洛阳的次数和规模越来越大。武后时,在长安西、渭水之北开过一 条升原渠,把隋代的广通渠向西延长了一些。

升原渠由今宝鸡市西北引水东流至咸 阳渭水。但修渠目的是为了运输岐州(今陕西凤翔县)、陇州(今陕西陇县)的木 材,于漕运无济。玄宗开元二年(714年),姜师度在华阴开凿了敷水渠,使通漕 运,但这条渠无用。因此,又有重开漕渠之议。

天宝三年(744年),玄宗诏定:重开漕渠以长安令韦坚兼水陆运使。韦坚把汉 代、隋代开的漕渠作为基础,从潼关起,到长安止,加以疏浚整理,截断灞水与沪 水,沿隋代广通渠故道疏浚开通,东到永丰仓与渭水汇合。同时,在长乐坡苑墙 外,凿广运潭于望春楼下,以聚漕舟。这就是唐代的漕渠。渠成之后,当年"漕山 东粟四百万石"(《新唐书》卷五三《食货志》三)。

韦坚还聚江、淮漕船数百艘 于广运潭。玄宗登望春楼观看新潭,只见数百艘船上写着各郡的名字,并陈列各郡 的货物,依次衔尾前进。

广陵郡(郡治在今扬州)船上堆积陈列着锦、镜、铜器、 海味;丹阳郡(郡治在今镇江)船上陈列着京口绫衫缎;晋陵郡(郡治在今常州) 船载折造官端绫绣;会稽郡(郡治在今绍兴)船载铜、罗、吴绫、绛纱;南海郡 (郡治在今广州)船载玳瑁、珍珠、象牙、沉香;豫章郡(郡治在今南昌)船载瓷 器、酒器、茶釜、茶铛、茶碗;宣城郡(郡治在今宣城)船载空青石、纸、笔、黄 连;始安郡(郡治在今桂林)船载蕉葛、蚺蛇胆、翡翠;吴郡(郡治在今苏州)船 载方丈绫。与这些漕船进广运潭的同时,韦坚还安排了花枝招展、能歌善舞 的成群女人在广运潭沿岸。

熟悉中国历史的人都知道,唐代女人的穿着,松散裸露 脖下胸上部分,而且在外观上是"胖"与"美"可以合璧,唐时对女人受束缚较宋 代为少。因此,妇女们看到聚集在广运潭中满载的南方各郡手工业产品和土特产 时,便大唱:"潭里船车闹,扬州铜器多。"扬州铜镜名噪全国,特为女人所珍 爱。上述情况表明,唐代能在长安维持一个繁荣的都城,主要是借助于隋代开凿的 运河,漕运全国物资,特别是漕运南方物资,自然也说明了韦坚疏浚治理的唐代漕 渠,规模不大,但作用不小。

唐代的山阳渎

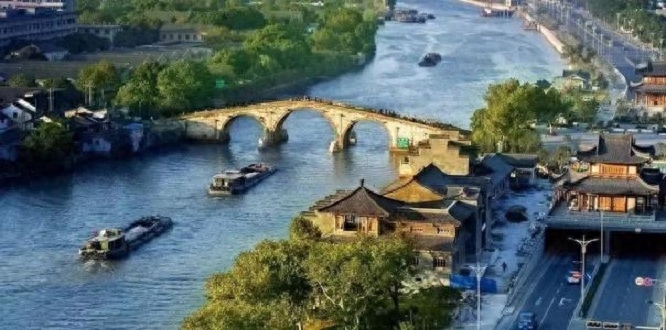

唐代的山阳渎,亦称扬州漕渠。唐代对山阳渎的疏浚治理有成功之处,也有失败之处。

成功者有三处:一是睿宗李旦太极元年(712年),泗州盱眙有直河,刺史魏景清引淮水至黄土岗,以通扬州。二是玄宗开元二十六年(738年),润州刺史齐浣主 持开挖瓜洲与扬子镇之间的伊娄河,使瓜洲至扬州城的水道得到较为明显的改善。 三是唐代疏浚治理山阳渎取得的最大成就,是唐朝晚期筑平津堰。平津堰不仅使运河水位增高, 而且成为里下河地区的洪水屏障。这是唐宪宗李纯元和三年(808年)淮南节度使李 吉甫所采取的措施。

所谓失败之处,主要是指唐代对扬州至淮安的运河所进行的两次截弯取直工 程,均告失败。其中有一次就是齐浣主持的,这就是齐浣的广济新渠。这条新渠自 泗洪县青阳到淮阴县陈集之间,长约150里。漕船仍然绕行盱眙旧运道,旧道长260里,而且其 中"自虹县至临淮150里"一段,"水流迅急",不得不用牛拉竹索上下。

漕运如此艰难,漕运数量和货船来往不能不受到很大限制。还有在扬州疏"太子港"、"陈 登塘"34陂,企图借此改善漕河,结果很快淹塞,又失败了。唐代漕运江、淮粟米,并非只用山阳渎一段运河,还要用江南运河和通济渠。 但因扬州至淮安的山阳渎处在江南运河和通济渠中间,这一段运河,实际上也影响 着其他两段运河的作用。

唐代江南运河的补缀

唐代,长江三角洲扩展很快,潮位东退十分明显;江漕明显束狭变窄,江南运 河连长江的京口都逐渐为泥沙淤塞,江南运河南口余杭,也发生河口淤塞问题。

唐玄宗开元二十二年(734年),润州刺史齐浣(汗)创建京口埭,节制水流。唐代宗 李豫永泰元年(765年),又治理练湖,蓄水济运;唐宪宗李纯元和八年(813 年),常州刺史孟简重开常州以西的孟渎故渠,引江水南注通漕。

唐代运河的特点

唐代,运河系统及运河对经济、文化、社会发展起了很大的作用。

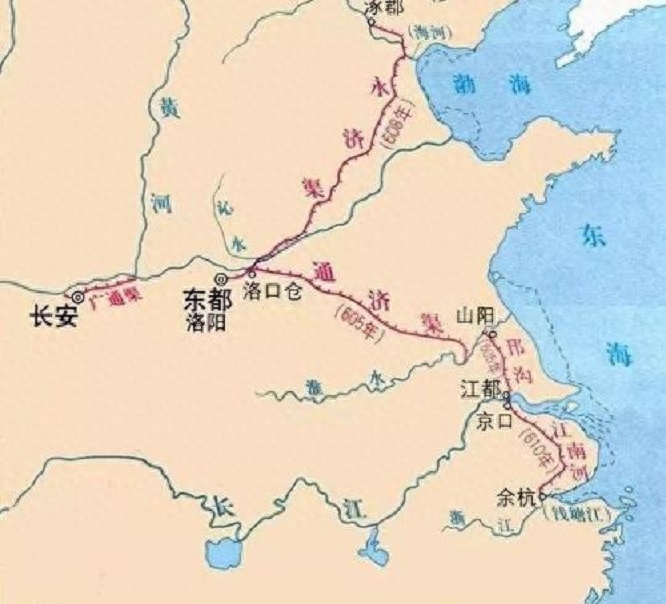

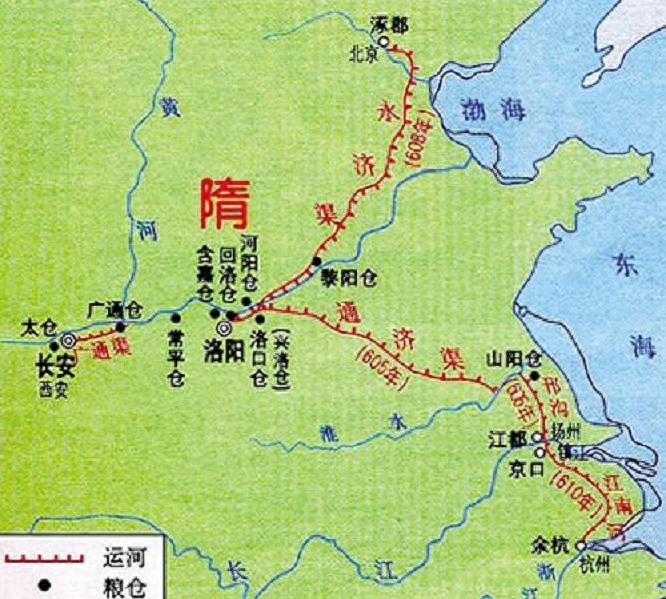

(1) 唐代运河系统主要不是唐代所创建的,而是利用隋代所开通的北至涿郡、 南达余杭、以洛阳为中心、西入潼关至长安的运河系统。其中,主要是沿用了通济 渠、山阳渎和江南运河。就唐代漕运而言,通过江南运河至京口入江,从扬子经山 阳渎至山阳(淮安),溯淮河到汴州(开封),经通济渠入汴,到荥阳,从河套入 黄河,达于渭水,经渭到华阴,连接漕渠,西到长安。诚然,唐代280余年,运河有 局部变更和兴废在所难免,但大体上不出隋代运河范围。

(2) 运河对唐代经济、文化、社会发展的影响和作用不小,但本质上是隋代开凿运河,唐代收其大利!

首先,唐朝很清楚它已具备了国家赖以发展和稳定的水道交通条件,可以与民 休息了。若无隋代开凿南北大运河在先,不管唐朝统治者自愿与不自愿,它都得花 费力量去开凿漕运水道。否则,国家漕运,计将安在?

其次,前代开凿的运河,在唐代促进了淮南一带经济的大开发,淮南实为唐代 南北东西交通的枢纽地区。唐代的淮南地区已成为全国的经济中心,粮食基地之 一。唐太宗时,刘晏领东都、河南、淮西、江南之东西转运使,运江、淮漕米,接济关中。

江南一带经济逐渐开发,人口明显增加,唐代江南各州户口比隋代江南 各郡户口大有增加。隋代江南的丹阳、宣城、毗陵、吴郡、会稽、余杭、新安7郡, 与其地理范围相同的唐代润州、升州、苏州、湖州、杭州、越州、宣州、歙州等9州 相比较,户数从隋炀帝时的12.1万多户增加至唐代天宝年间的69万户。

激增不是好事,但在唐代,人少地多,人口增加是社会经济发展的重要条件和重要标志之一。 江南户口的增加,原因不是一个,但江南运河开通带来的经济繁荣是主要因素之 一。

结语

由于经济发达了,人口增加了,属于上层建筑的文化自然也发达起来。 提到唐朝经济、文化,谁都不会否认,唐朝时中国的物质文明和精神文明既大量地 吸收了外来的有益的营养成分,也大量地将中国的物质文明和精神文明传播到亚洲 各国和世界其他各国去。

唐朝成为亚洲和世界经济、文化交流的中心,唐朝都城长 安成为当时亚洲和世界经济文化交流的最大城市之一。在当时的长安,中国学者、 文化人与外国学者、文化人、留学生真正是济济焉,洋洋焉!这固然由中国历史发 展的诸多因素所促成,但若没有沟通全国的交通网,国内的经济、文化交流都存在 各种阻碍,又何谈国际经济、文化交流中心的地位和作用呢?

当时的长安只是全国 经济、文化发展的一个缩影而已。在唐代,沿着运河往东南,文化逐渐发达起来, 苏州从唐朝季年白居易的时代起,已经成为人文荟萃之区,产生了陆龟蒙、皮日休 等诗人,陆贽等政治家。唐代以来,太湖流域农业经济有了飞跃发展,"上有天 堂,下有苏杭"的谚语,就是在这种历史条件下产生的。

参考文献:

《唐书》

《后唐书》

《资治通鉴》