中国人如何将茶变成一种乐趣

发表时间: 2020-01-27 09:50

茶,美在爱茶人的眼中,

也美在爱茶人的心里……

中国人爱茶,

可谓爱到了骨子里,

不论是话茶、喝茶、玩茶,

都是那么美,透着骨子里的香!

茶,从最初的一片自然之叶,被人制成茶饼,烹煮汤饮,从单纯的饮用,再到讲究颇多的品尝,中国人对于茶事的重视,使得茶的文化与茶的艺术,逐渐成为了中国所独有的,让世界惊艳的一门美学。

中国人话茶,

那么美、那么香!

茶文化博大精深,雅趣频生。茶不仅养身,更可怡情。“茶”,这个字,在中国人的语境中,可以说是最美的。不仅“茶”字的由来深刻,连各类茶,都有着自己的美名,更有趣的是那一句句读来醉人的茶诗……这一切,都使得中国人的茶,总比别人多几分雅致和情调!

“茶”字之美

“茶”字出于《尔雅‧释木》:

“槚,苦荼也”。

文中的“荼”即是“茶”,

《说文解字》里,“茶”字是找不到的,

能找到的是“荼”,

许慎解释“荼”,也是解作苦荼。

后来有人加上注释,

这便成了后来的“茶”字。

茶叶,又名苦荼,

《诗经·邶风》言:“谁谓荼苦,其甘如荠”,

说的是,茶叶原本苦涩,

但谁说茶中滋味尽是苦呢?

它就像荠菜一样,

刚入口有些苦涩,

但回味是无比甘美!

隶书

颜体

行书

草书

品茶即品人生,

这些看似平淡的句子也反映出了,

古人对于茶、以及人生的思考:

人生之所以是苦的,是因为苦入心,

人生之所以又充满了乐,是因为心主喜,

苦有多种,知道了,才能入道,才有乐,

不然就只能苦不堪言。

“茶”字演变成现在,

我们更多地是把它拆成草、人、木三字,

理解起来也极富哲理:

茶与人密不可分,

茶的价值在于人的参与,

茶由人种、采、制、饮,

因此,人在草木中,

茶道即人道,人道即天道!

茶名之美

除了,“茶”这个字很美,

古人在给各种茶取名时,

也是费尽了心力,

让人读着犹如读诗般,

韵味十足,透着摄入心扉的香!

古人为茶取名的第一种,

也是最直接的方法,

便是以地名加茶树的植物学名称,

从这类茶名,

我们一眼可了解该茶的名种和产地:

如西湖龙井、武夷肉桂、闽北水仙、

安溪铁观音、永春佛手等。

第二类是地名加茶叶的形状特征:

如六安瓜片、平水珠茶、

君山银针、古丈毛尖等。

这类茶,见名如见茶,

既形象又贴切。

第三类是地名加上富有想像力的名称:

如庐山云雾、敬亭绿雪、

舒城兰花、恩施玉露、

日铸雪芽、南京雨花、顾渚紫笋等,

茶在古人眼中似乎不再是茶,

而是一道道足以养眼的风景,

醉人心脾!

最后一类则是有着

美妙的传说或典故的名称:

如碧螺春、文君嫩绿、大红袍、

铁罗汉、水金龟、白鸡冠、绿牡丹等。

故事数不胜数,

读来同样是逸趣横生!

茶诗之美

连好的茶名,

都能引发茶人美好的联想,

更别提,以茶入诗了。

一首茶诗,写的是茶,悟的是情,

茶诗是文人的思考与茶味完美融合,

像元稹 《一字至七字茶诗》,

更是文字、茶香、情感的最美体现:

《一字至七字茶诗》

唐·元稹

茶。

香叶、嫩芽。

慕诗客、爱僧家。

碾雕白玉、罗织红纱。

铫煎黄蕊色、碗转曲尘花。

夜后邀陪明月、晨前命对朝霞。

洗尽古今人不倦、将至醉后岂堪夸。

品茶字、赏茶名、读茶诗,无不反映着中国传统文化之美。从茶与文字的交融之中,我们不仅可以感受茶道文化,而且可以看出我国古代茶人的艺术底蕴!

中国人喝茶,

竟也美成了一道风景!

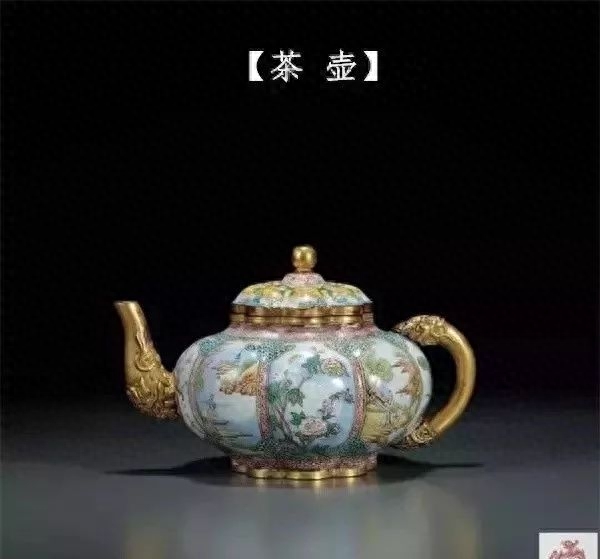

民国 粉彩多子多福茶具

只有茶,是单调的,总感觉有那么一点遗憾,所以中国人创造了各式各样的茶器、茶具,把喝茶这件小事儿,玩得风生水起。对于中国人来说,拥有一套精美的茶器、喜爱的茶具,是尤为重要的!有了茶器、茶具的衬托,茶事似乎也就成了一门艺术!

茶壶

“茶里乾坤大,壶中日月长”,

茶壶因茶而生,

茶、壶相伴,淡久生香。

在轻盈升腾的壶水中观看佳茗,

婀娜多姿,美不堪收!

壶承

用于承载包容主泡茶器的容器,

既称“壶承”,

更多的是以承载茶壶。

茶碗

茶碗,顾名思义,喝茶的碗。

拿起考究的茶碗,

泡上一杯茶,伴着茶香。

让疲惫的心,

暂时放逐于空寂和淡泊之中。

茶碗轮廓的美感,妙不可言的手感,

以及视觉的空间纵深感,

让小小的器皿,多了份情致。

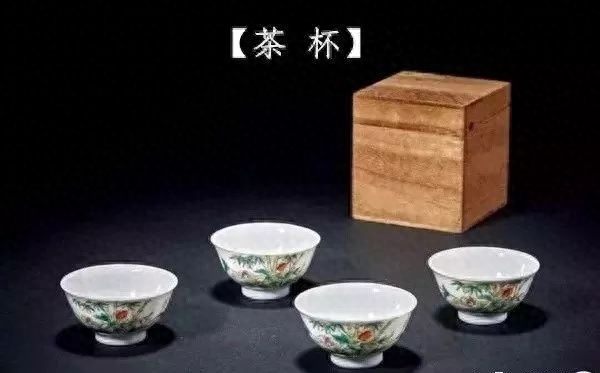

茶杯

茶杯,自品茗伊始,自甘成为配角,

然而,杯小却藏无尽之美,

茶文化博大,从杯子就可见,

茶杯与茶汤的交融、

肌肤与杯沿的轻抚,

更让品茗人在把玩杯器之时,

别有一番兴味。

数不尽、认不全的杯形,

让人不禁感叹

这窒息的茶文化之美!

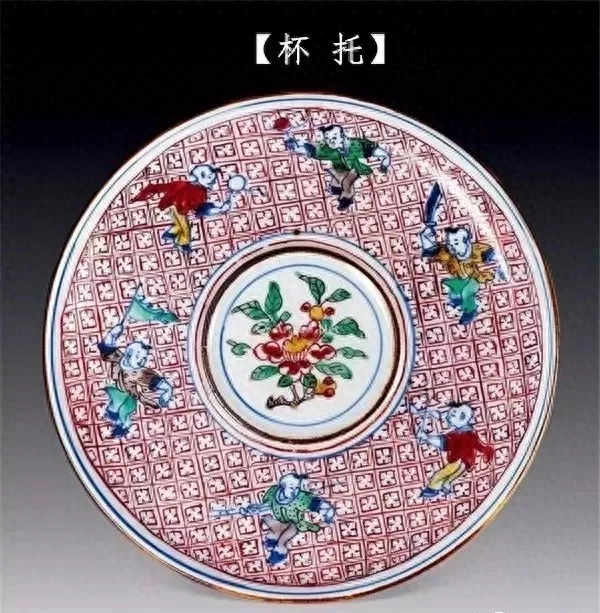

杯托

杯托,又称“盏托”、“茶托子”,始于唐代。

将盏碗置于杯托之上,

既不烫手烫桌,

也无需顾虑茶汤溢出湿成一片,

方便妥当,十分雅致。

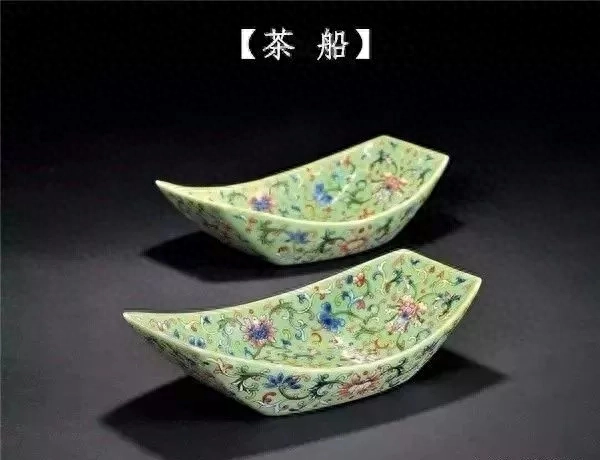

茶船

明代杯托托口微鼓,

亦有船形盏托,

美名曰“茶舟”、“茶船。

茶船,茶文化的承载之物,

具有很强的实用性和装饰性,

给茶人以美感和庄重感!

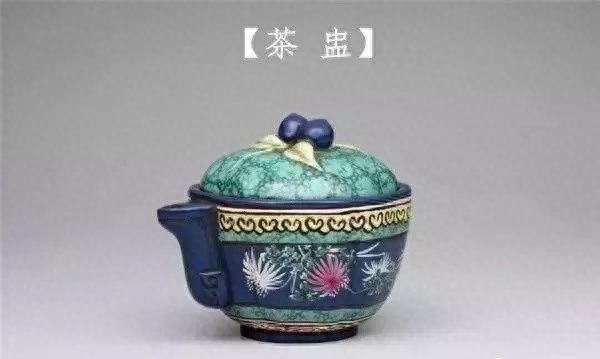

茶盅

茶盅,又名公道杯,

用于盛放和分斟茶汤。

用茶盅将茶汤及时斟于茶海中,

可均匀茶汤浓度,

既避免茶叶久泡而苦涩,

出汤时也不用紧张匆忙,

使茶人添得半分从容不迫。

茶盘

茶盘,放置茶器的器皿,

讲究宽、平、浅。

茶盘宽,容的茶器才多,

正如做人,厚德才能载物;

茶盘平,茶杯才正而水不溢,

正如处事,唯有平正,才得人心;

茶盘浅,茶杯利取,

与人方便,也是与己方便。

茶海

茶海,是利用树根,

经工艺加工,适应于烹茶、品茶的

汉族传统工艺类家具。

茶海与古老的根艺家具相结合,

既能方便烹茶、品茶,

又具有根艺或根雕类

审美意识的独特茶具。

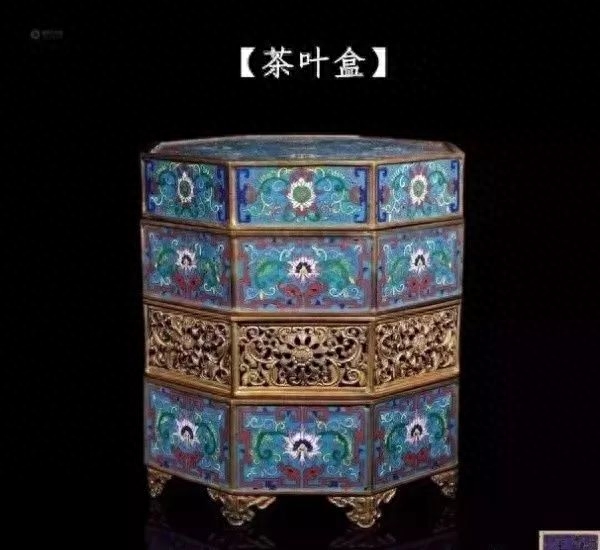

茶叶盒、茶叶罐

茶叶盒、罐,储存茶叶的容器,

每一件有别致的茶叶盒(罐)

其实都蕴含着一个个的故事。

繁复的花饰、吉祥的典故、

合适的材质,方便实用的器形……

对于中国人来说,

设计制作这些小东西,

往往需要倾注,

更大的心血和灵魂!

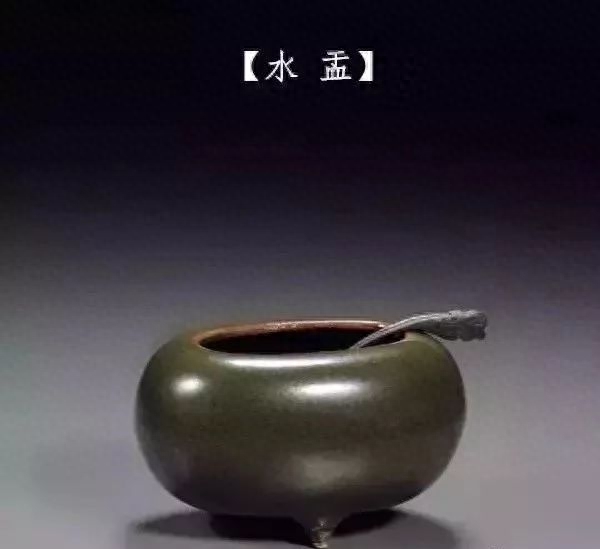

水盂

文房里有水盂,茶室里也有水盂,

形如大碗,深浅色样很多,

烹工夫茶必备三个,

一正二副,正洗用以浸茶杯,

副洗一个用以浸冲罐,

一个用以盛洗杯的水和已泡过的茶叶。

渣方

渣方,又称水洗、茶洗、

茶钵、水方。

一套茶具一般使用一个渣方,

主要作用是收纳弃水及茶渣。

也有使用两个,

另一个以浸杯为功用。

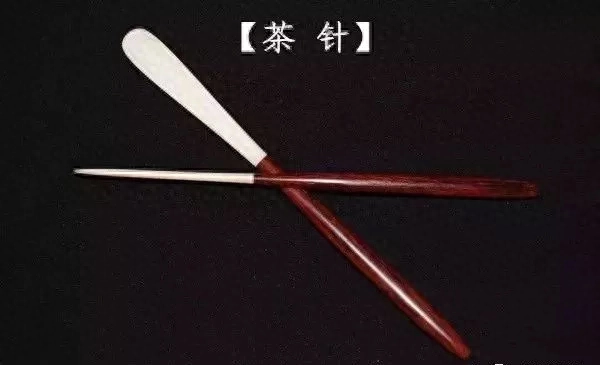

茶针

疏通茶壶的内网(蜂巢),

如果壶嘴被茶叶堵住可用来疏通,

这几年普洱茶兴起,

喝普洱茶时把茶针当茶锥用。

茶刀

茶刀,因外形与“刀”相像,

成扁平状,故取名“茶刀”,

用于茶饼部分的分离,

一把精美的茶刀,

是茶人的兵器,

更是匠人的情怀……

茶漏

把茶漏置于壶口,

便于放置茶叶,放置茶叶外泄,

也能有效过滤茶汤中残留各种杂质,

保存茶汤中对人体有益物质,

使茶口感润滑、色泽透亮,

极大提升品茶乐趣。

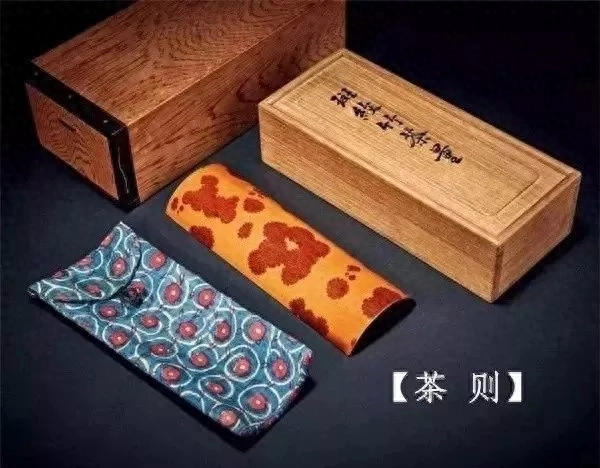

茶则

茶则,用于把茶叶从茶罐里取出,

置于茶荷或者茶壶,

在唐代已经有了名分。

古人说“则”量也、准也,

茶则,无刻亦有度,

缺少它,泡茶时就无法恒量茶量。

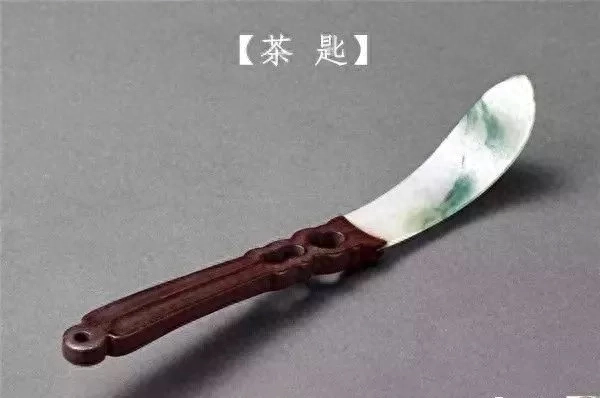

茶匙(chí)

茶匙,又称茶扒,

形状像汤匙所以称茶匙。

其主要用途是挖取泡过的茶壶内茶叶,

茶叶冲泡过后,

往往会紧紧塞满茶壶,

加上一般茶壶的口都不大,

用手挖出茶叶既不方便也不卫生,

故皆使用茶匙。

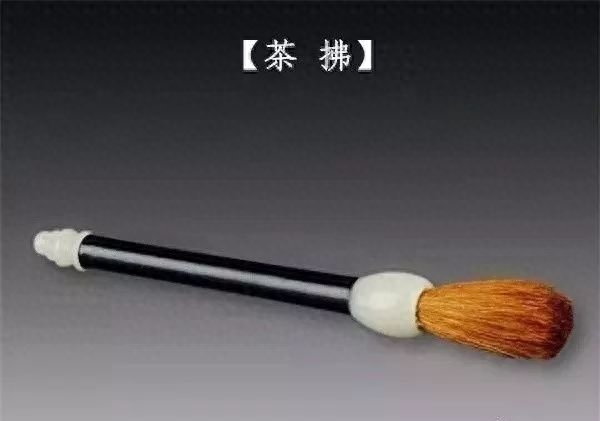

茶拂

茶拂,用来刷除茶末之具。

小小茶拂,

拂去的不仅是茶事里的渣滓,

更除去了,

盘踞在茶人心头的杂念。

茶巾

茶巾,又称为“茶布”,

用于酌茶之前,

将茶壶或茶海底部衔留的杂水擦干,

亦可擦拭滴落桌面之茶水。

有时再昂贵的茶叶,

再精致的茶器

也抵不过一块干净清爽的茶巾,

因为一方茶巾,象征着主人,

一颗真诚的待客之心。

茶席

茶席,不仅仅是茶桌上的一条竹席,

而是泛指整个冲泡区域的设计布局,

泡茶器皿,插花、香器,

甚至茶人本身,都是茶席的一部分。

一方茶器,犹如山水画卷,

展开了茶人的动人故事!

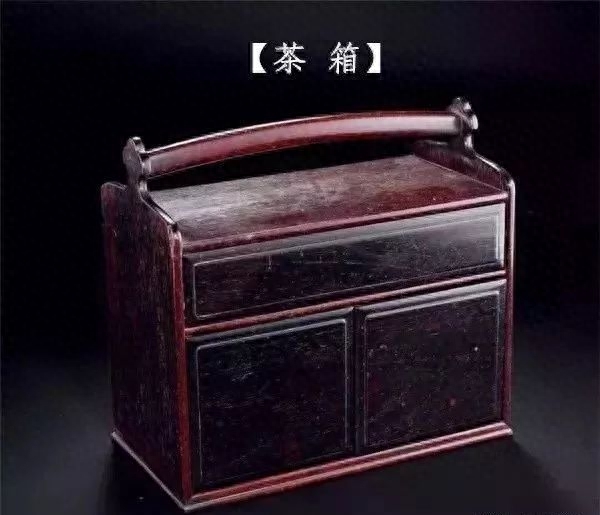

茶箱

茶箱,茶人行走天涯的行囊,

长袍飞扬,

一只装满茶与茶具的箱,

藏着熟悉的茶香,

茶箱在身,

哪里都是茶人的江湖!

茶桌

茶桌,仅供喝茶时用。

一张茶桌 ,一方清净的天地,

好的茶桌是淡泊优雅的山水墨画,

是激越典丽的唐诗宋词,

是天人和一的道家修行,

是参禅顿悟的佛门要义……

茶桌可大可小,桌边话尽天下事,

别有一番情味儿!

“水为茶之母,器为茶之父”,作为孕育、盛载茶的器具,茶器、茶具为我们鉴赏茶汤之香提供了更美的体验,用心的茶器,美丽的茶具,都为茶色增香,这便是中国人的品茶之趣!

茶画、茶帖,

茶香与墨香的完美融合!

品茶是一门艺术,煮茶、品茶只是中国人茶事的一小部分,除了品尝茶叶的美味以外,由一片自然的树叶,衍生而来的艺术茶画、茶帖(茶书法),更是让中国人的茶文化异彩纷呈!

茶帖

“酒壮英雄胆,茶助文人思”,

茶平中见滋味,淡里有幽香,

苦中有甜,涩里有醇,

刚好符合文人的气质。

听着水开的咕咕声,

注茶的滋滋声,喝茶的嘬嘬声,

灵感遂起,提笔,行云流水间,

一幅好字就应运而生。

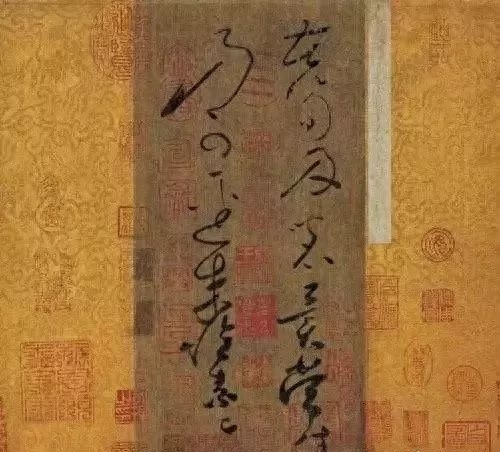

《苦笋帖》唐·怀素

《苦笋帖》,绢本,长25.1厘米,宽12厘米,字径约3.3厘米,清时曾珍藏于内府, 现藏上海博物馆。

“苦笋及茗异常佳,乃可径来,怀素上。”

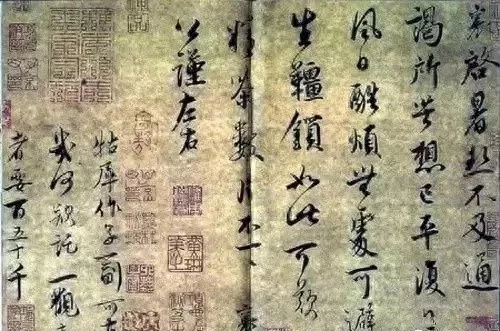

《精茶帖》北宋·蔡襄

《精茶帖》也称《暑热帖》、《致公谨帖》,藏于故宫博物院

“襄启,暑热不及通谒,所苦想已平复。日夕风日酷烦,无处可避。人生缰锁如此,可叹可叹。精茶数片,不一一,襄上。公谨左右……”

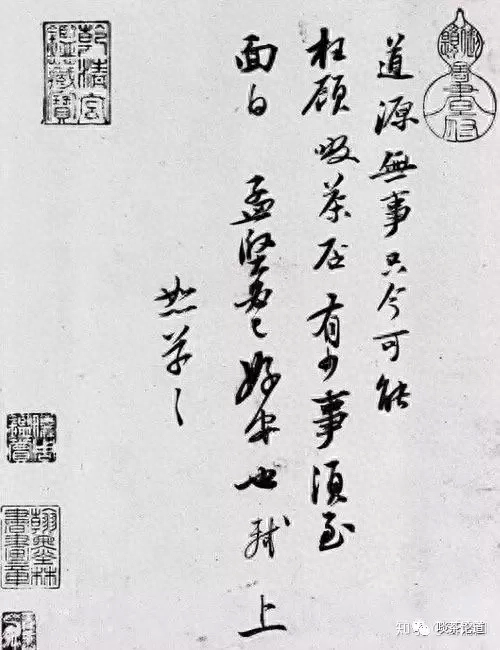

《啜茶帖》北宋·苏轼

《啜茶帖》纸本 纵23.4厘米,横18.1厘米 故宫博物院收藏

“道源无事,只今可能枉顾啜茶否?有少事须至面白。孟坚必已好安也。轼上,恕草草。”

茶画

“真嗜酒者气雄,真嗜茶者神清”,

茶与画的结缘,

在中国茶文化史上,

是非常值得大书一笔的。

茶有禅意,禅茶一味,耐人寻思。

古今不少传统画家,

跟茶结下不解之缘。

唐代茶画

宫乐图(会茗图)纵48.7厘米,横69.5厘米 台北故宫博物院收藏

画中景:描绘宫廷仕女坐长案娱乐茗饮的盛况。图中12人,或坐或站于条案四周,长案正中置一大茶海,茶海中有一长炳茶勺,一女正操勺,舀茶汤于自己茶碗内,另有正在啜茗品尝者,也有弹琴、吹萧者,神态生动,描绘细腻。

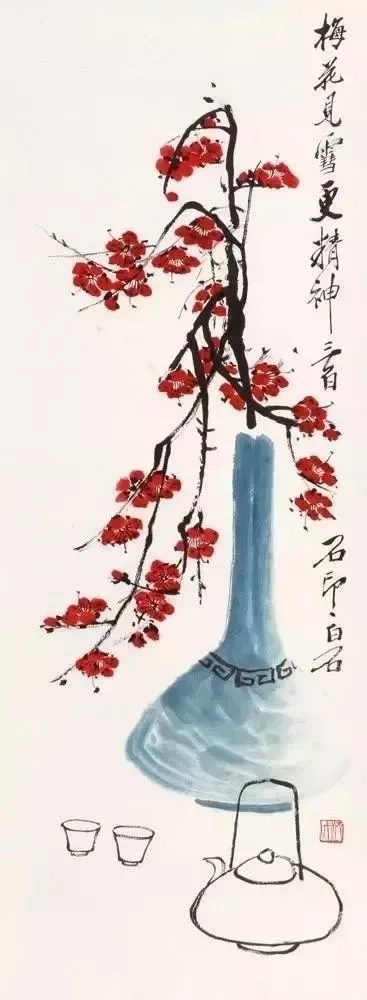

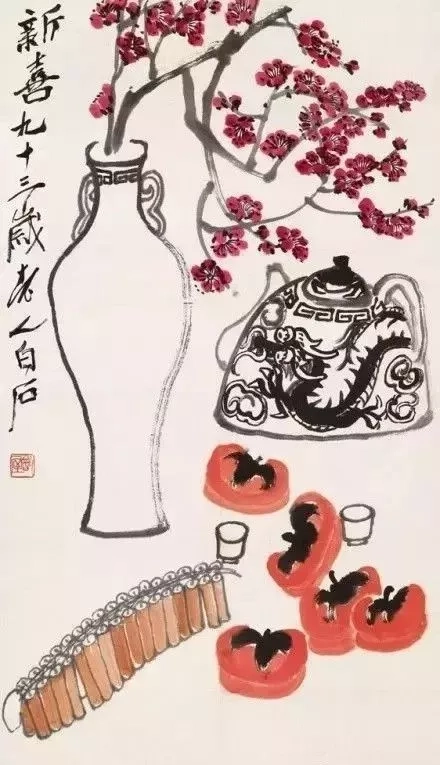

齐白石茶画

《梅花见雪更精神》(约于1940-1945年)

画中景:梅花见雪更精神,花青的细颈长脖花瓶中,一枝红梅灿烂、风骨劲盛;旁边是一柄白色的提梁茶壶和两个小小的白瓷茶杯。

《新喜》(于1953年)

画中景:白瓷圆腰长花瓶中的红梅开得繁盛,一串橘黄色的鞭炮展现喜气,有游龙纹饰的大茶壶旁两只白瓷小茶杯生动可爱,几个朱红柿子令人心生喜爱。

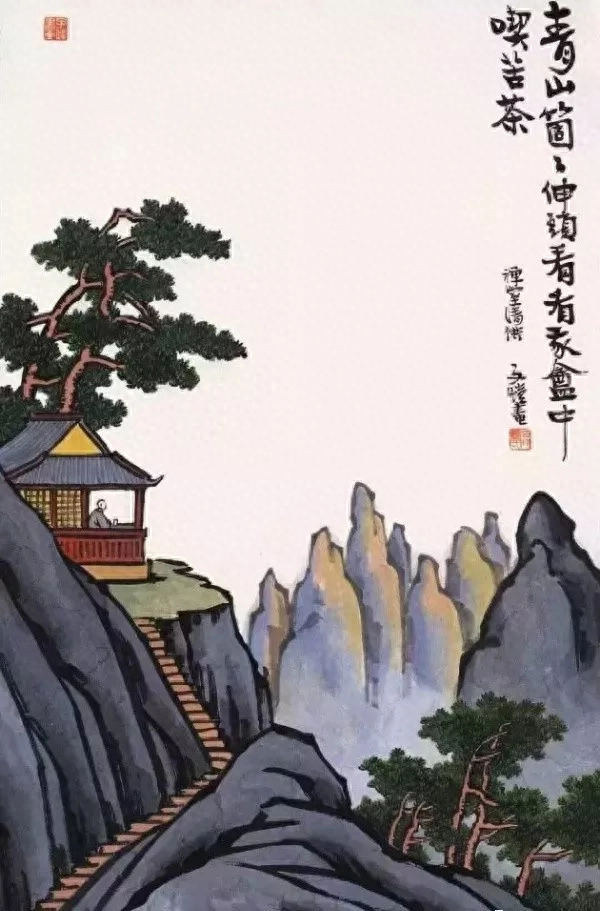

丰子恺茶画

“帘卷春风啼晓鸦,闲情无过是吾家。

青山个个伸头看,看我庵中吃苦茶。”

“人散后,一钩新月天如水”

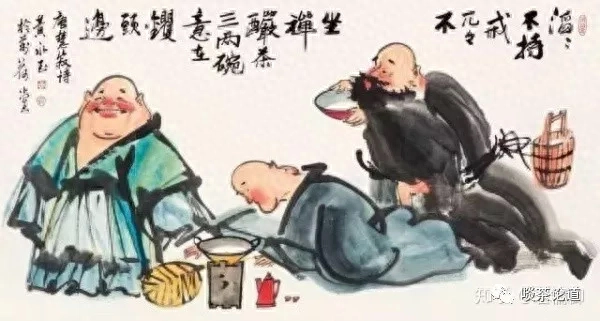

黄永玉茶画

“滔滔不持戒,兀兀不坐禅。酽茶三两碗,意在镢头边。唐慧寂诗。”

茶,聚天地之气,凝万物之息。

中国人根深蒂固的茶情结、

与生俱来的茶人气质,

都被浸润在了

一丝一缕的茶香之中,

待人去欣赏,待人去回味!